한국재난안전뉴스 이계홍 기자 | 상수리나무, 물박달나무, 소나무, 졸참나무, 들메나무, 갈참나무, 곰솔, 떡갈나무, 가래나무, 굴참나무.... 식목일을 맞아 뛰어난 탄소 흡수 자생수목 10종이이 공개됐다. 국립공원공단이 상수리나무, 물박달나무 등 자생수목 10종을 선정한 것. 이들 나무는 탄소흡수 효과가 탁월하고 생태계 보전 및 생물다양성 보호에도 기여하는 것으로 나타났다.

환경부 산하 국립공원공단(이사장 주대영)은 식목일(4월 5일)을 맞이해 탄소(이산화탄소) 흡수 효과가 상대적으로 뛰어난 국립공원 자생수목 10종을 선정했다고 5일 밝혔다.

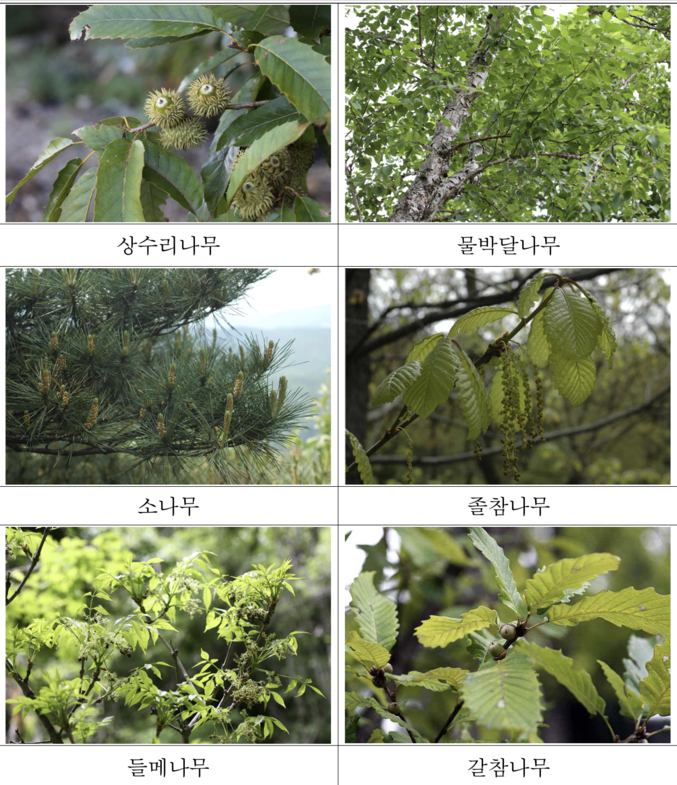

탄소 흡수 효과가 뛰어난 자생수목 10종은 상수리나무, 물박달나무, 소나무,졸참나무, 들메나무, 갈참나무, 곰솔, 떡갈나무, 가래나무, 굴참나무이다.

국립공원공단은 이들 10종을 선정하기 위해 2023년부터 국립공원에 대한 주요 자생식물별 연평균 탄소흡수량을 조사해 분석했으며, 현재까지 설악산 등 14개 국립공원에서 84종의 식물에 대한 탄소흡수량 평가를 끝냈다.

14개 국립공원은 설악산, 오대산, 태백산, 소백산, 치악산, 북한산, 태안해안, 월악산, 속리산, 계룡산, 주왕산, 덕유산, 가야산, 경주 등 14곳이다.

조사한 자생식물 84종의 연간 평균 탄소흡수량은 7.37kg-CO2/그루이며,이번에 선정된 10종의 자생수목은 평균 대비 2배 이상의 우수한 탄소흡수효과를 보였다.이들 10종은 활엽수 8종(상수리나무, 물박달나무, 졸참나무, 들메나무,갈참나무, 떡갈나무, 가래나무, 굴참나무)과 침엽수 2종(소나무, 곰솔)으로구성됐다. 이 중에서 연평균 탄소흡수량이 가장 높은 수목은 상수리나무로30.12kg-CO2/그루이며, 뒤를 이어 물박달나무가 21.51kg-CO2/그루로 나타났다. 10종 중에서 상대적으로 탄소흡수량이 가장 낮은 수목은 굴참나무로15.36kg-CO2/그루를 기록했다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “2025년까지 23개 모든 국립공원에서자생식물별 탄소흡수량 평가를 완료하여 지역별·입지환경별 탄소흡수 효과가높은 식물정보를 파악할 계획”이라며, “올해 식목일에는 국립공원공단에서추천한 자생수목을 심도록 적극 안내하는 등 탄소중립과 생물다양성 보호에앞장서겠다”라고 밝혔다.

나무 식수 및 구하는 방법 질의응답

- 추천 수종을 심기 위한 묘목은 어디서 구하나요?

☞ 온/오프라인 묘목판매점에서 어렵지 않게 구매할 수 있습니다.다만, 수종별 재고, 연생, 크기, 구매수량 등에 따라 구매가능유무및 구매가격은 각 판매점별로 다를 수 있습니다.

- 산이 아니라 개인 정원이나 마당에 심어도 되나요?

☞ 개인 정원이나 마당에 정원수 대용으로 국립공원 추천 자생수목을 식재하여도 됩니다. 다만, 해당 10종은 키가 높게 자라는 목본식물이므로, 정원이나마당의 토양깊이, 주변여건, 조성목적을 반드시 고려해야 합니다.

- 국립공원 자생식물 탄소흡수량 조사결과는 어디에 활용되나요?

☞ 국립공원 자생식물 탄소흡수량 조사를 통해, 생태계 유형별, 생육환경별,위도·지형별 자생식물의 탄소흡수 특성을 파악할 수 있습니다.(예: 생물다양성, 수종, 임령과 탄소흡수량과의 상관관계 등). 이러한 조사 자료는 국립공원의 생태계를 활용한 탄소중립 및 기후위기 대응 정책 수립 시 핵심 근거자료로 활용되고 있습니다.